1.日本原燃株式会社・再処理事業所及び濃縮・埋設事業所、電源開発・大間原子力建設所並びに公益財団法人・環境科学技術研究所施設見学会

(青森県六ヶ所村)

日本の核燃料サイクル事業に関する知見を深め、原子力産業の将来について考える機会を設けるため、日本原燃株式会社における再処理工場及び低レベル放射性廃棄物埋設センター・放射性廃棄物処理施設(青森県六ヶ所村)を見学する。同施設の専門家による原子燃料サイクル及びこれら施設についての講義を受講し、意見交換を行う。

原子力発電所の構造に関する知見を深め、その機能を理解するため、建設中の電源開発・大間原子力建設所を見学する。同施設の技術系職員による説明を受け、意見交換を行う。

核融合炉開発に関する知見を深め、その研究・開発の状況を理解するため、QST・六ヶ所研究所の施設・装置を見学する。同施設の研究者・技術者による説明を受け、意見交換を行う。

見学会案内資料

添付1-1 2024年度JFNL・J-POWER等見学会案内

日時

2024年6月7日(金)~6月8日(土)

開催場所

日本原燃株式会社・再処理事業所及び濃縮埋設事業所

https://www.jnfl.co.jp/ja/

電源開発株式会社・大間原子力建設所

https://www.jpower.co.jp/bs/nuclear/oma/about.html

公益財団法人環境科学技術研究所

https://www.ies.or.jp/

参加者

- 学生19名

添付1-2 2024年度日本原燃・電源開発・QST見学会参加者名簿 - 引率: 日本原燃株式会社、電源開発株式会社、環境科学技術研究所職員多数、北海道大学教員2名

内容

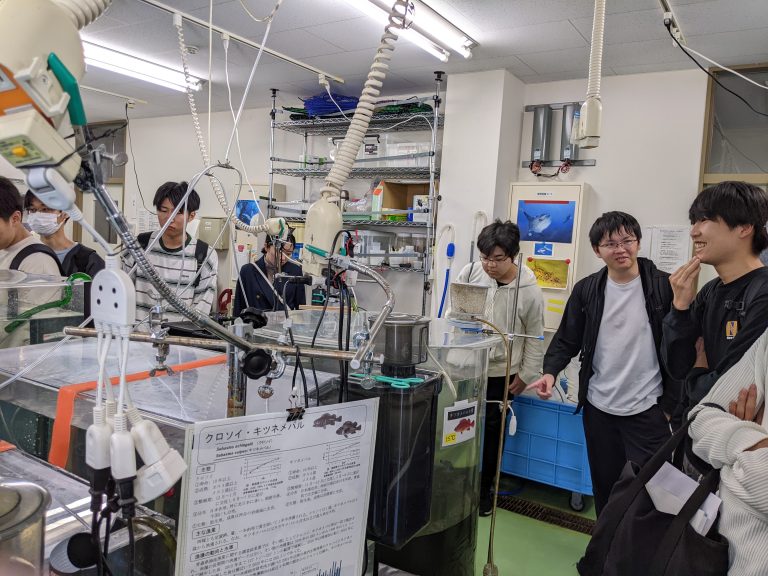

- 日本原燃

- PR館にて、日本原燃会社概要及び核燃サイクル概要説明および見学

- 燃料濃縮工場の外観を見学

- 低レベル放射性廃棄物埋設地及び放射性廃棄物中深度処分調査坑を見学

- ガラス固化技術開発施設、技術開発研究所を見学

- 再処理安全対策工事現場において、主排気筒 竜巻対策工事、再処理本体用安全冷却設備新設工事及び新緊急時対策所建設現場を見学

- 高レベル放射性廃棄物管理施設を見学

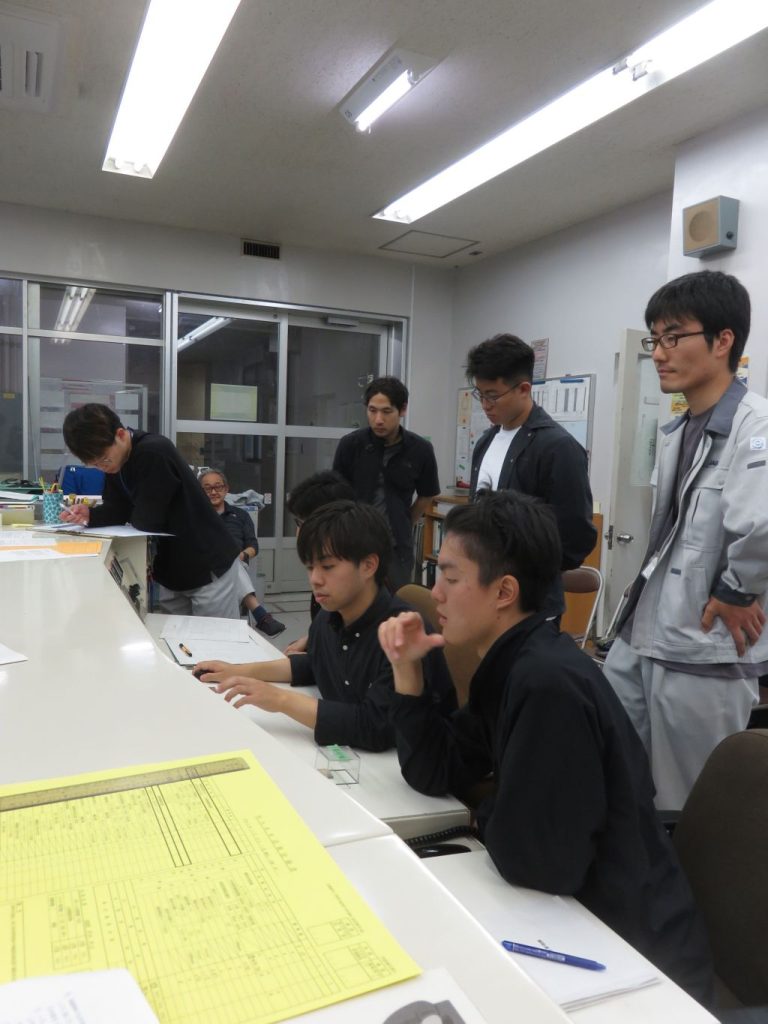

- 最後に、日本原燃・社員との懇談

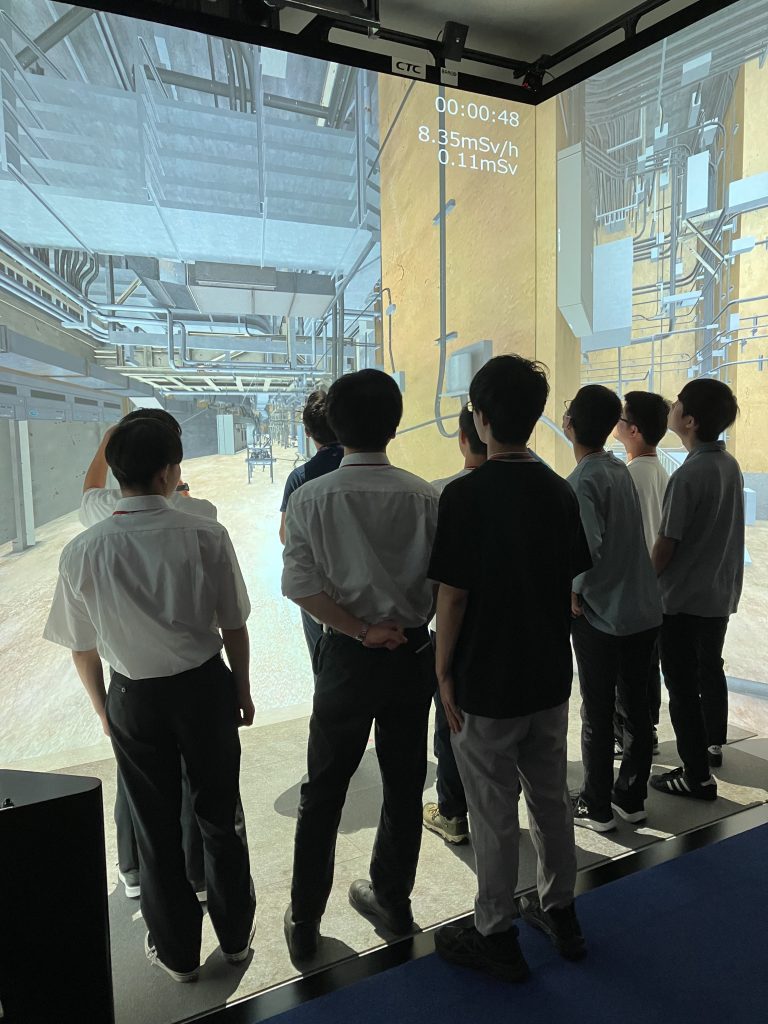

- 電源開発

- 大間原子力建設所の概要説明

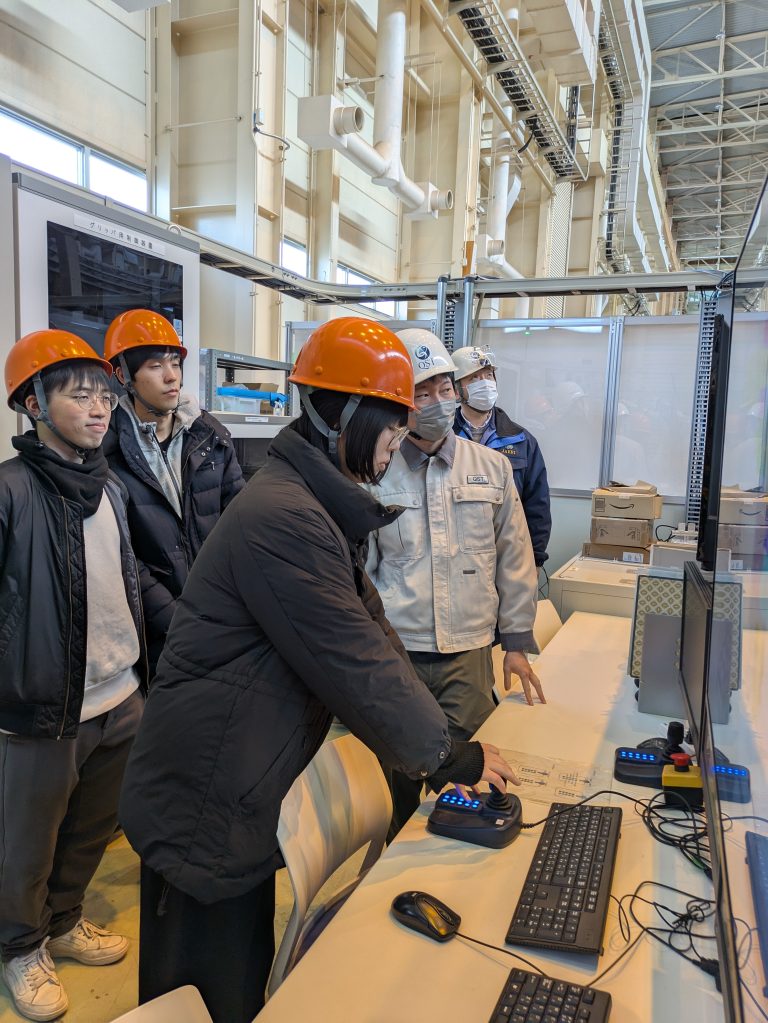

- 現場見学(ヤード、運転シミュレーター、原子炉建屋内)

- 建設所職員との懇談・質疑

- 公益財団法人環境科学技術研究所

- 概要説明

- LIPAc 遠隔制御室

- スパコン

- IFMIF 加速器施設

- 原型炉 R&D 棟

- ブランケット工学試験棟

- 意見交換

事前学習資料

#07「核燃料サイクル工学」

質疑

- 学生などからの質問・関心事項一覧

添付1-3 2024年度JFNL・J-POWER・IES見学会質問・関心事項一覧

オープンバッジの発行

オープンバッジの発行に際しては、参加者全員に発行する修了証及び本実習にかかる課題において合格した学生に対して発行する合格証を設定した。

- オープンバッジ(合格証)取得にかかる課題:添付1-4 2024年度JFNL・J-POWER・IESオープンバッジ課題

- 同課題にかかる合格者のレポートの例:添付1-5-1, 1-5-2・同課題採点結果:添付1-6

アンケート結果

- 学生の意見の例

- とても有意義な時間であった。 時間が詰め詰めであることは仕方ないことは重々承知ですが、3日のプランとかに分けて、一つの施設をもっとゆっくり且つ余裕を持って行うのもアリなのかと思いました。

- 泊まった部屋がタバコ臭かったので、そこだけは改善してほしい。

- たくさんのことを実際に見て学び、有意義な時間が過ごせました。旅館も非常によかったです。核融合の施設に行けたら良かったなと思いました。 2日間ありがとうございました。

- 教科書や授業で何度も聞いたことがある場所に実際に訪れて間近で見れる機会はなかなか無いと思うので貴重な経験だった。特に再処理行程について強い関心を抱いた。 他の原子力施設や研究機関などの見学も行って頂けると嬉しい。

- 個人的には大間原子力発電所の見学が非常に良い体験だったと思います。再処理工場はもちろん実物の中には入れないので、模型で説明をしていただき、非常にわかりやすかったが、やはり今後実際に使われるであろう機器を見たり、建屋の中に入れたらするのは非常に楽しく、貴重な経験になった。

- 再処理工場の見学で終わるのではなく、その後の使い道としての大間原子力発電所まで見学を知ることができ、単なる一技術・社会的課題としての再処理ではなく、核燃料サイクル上の重要な施設として再処理施設について学ぶことができた。都合上、工学技術的な内容について極力平易な内容にならざるを得ないとは思うが、原子力施設誘致による地域への影響についても、(出稼ぎが必要なくなったのような定性的なものも印象としては非常に残りやすいが)数値として計量的に知ることができたら、より原子力政策全体に対する理解を深めることができたかと思う。 また、宿泊した海峡荘は非常にいい民宿だった。本州最北端という立地だけでなく、とても豪華な夕食(近海のマグロやサバ、ウニ、エビ等々)と立派な檜風呂が印象的で、他を見ていないからかもしれないがおそらく一番良い民宿だったのではないかと思う。

- 大間の原子力発電所見学が非常に楽しかったです。

- 各施設での時間が短かったため、もう1日追加して時間にゆとりを持てるようになると理解しやすかったり満足度が増加すると思う。 また、QSTの施設や加速器施設等の見学も行きたいと思った。

- せっかく来たのだからもっと色々な施設を見たかった。

- この季節の東北の気温については少し未知数なところがありました。(天気予報を見れば良いのでしょうが…) また中深度処分の研究施設に入らせていただいた際、かなりの寒さを感じました。 防寒具をもってくることを強くおすすめしたいです。 とてもいい経験、いい研修をありがとうございました。ぜひレポートとして還元させていただけたらと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

- アンケート結果

添付1-7 2024年度JFNL・J-POWER・IES見学会アンケート結果

2.日本原子力研究開発機構・幌延深地層研究センター及び北海道科学技術総合振興センター・幌延地圏環境研究所における見学会

(北海道天塩郡幌延町)

地下施設での調査研究の一端に触れることにより、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発への理解を深めることを目的とする。北海道幌延町にある、日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターにおいては、地下調査坑道などの施設を見学し、同センター職員との意見交換を行う。また、幌延地圏環境研究所においては、同研究所で行われている微生物、地下水、堆積岩など研究の現状について学ぶ。

最後に北海道大学において、本実習にかかる議論を行う。

見学会案内

添付2-1 JAEA幌延実習案内

日時

2024年8月4日(日)~8月6日(火)

開催場所

- 8月5日(月)、6日(火)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

幌延深地層研究センター

https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/ - 8月6日(火)

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター

幌延地圏環境研究所

http://www.h-rise.jp/

参加者

- 学生18名

- 詳細

添付2-2 JAEA幌延実習参加者名簿 - 引率:日本原子力研究開発機構、北海道科学技術総合振興センター職員多数、全北大学教員1名、国立精華大学教員1名、北海道大学教員2名

内容

- 幌延深地層研究センター

・実習・見学

・250m坑道見学

・ゆめ地創館見学

・地層処分実規模試験施設見学

・実習:250m坑道地下水水質検査

・実習:ボーリングサンプル観察(掘削影響調査) - 幌延地圏環境研究所

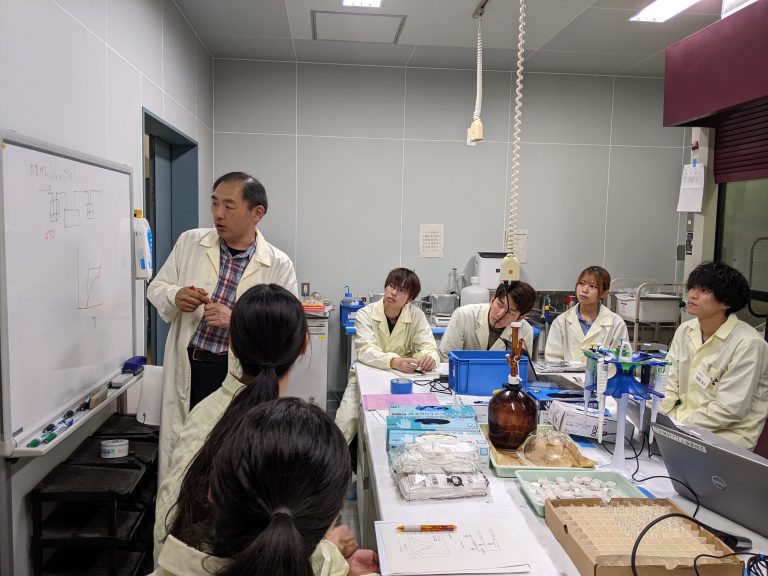

・講義:幌延地圏環境研究所の研究概要

講師:北海道科学技術総合振興センター・幌延地圏環境研究所

地下微生物環境研究グループ 上野晃生

・見学

地下微生物環境研究グループ実験室

地下水環境研究グループ実験室

堆積岩特性研究グループ実験室

・詳細は添付2-1を参照。

事前学習資料

・坑道掘削の動画のリンク

幌延深地層研究センター 地下坑道掘削の紹介(2012年12月作成) – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cS8C_UMaXMY

・原子力人材育成事業(*) #03「放射性廃棄物処分工学」

講義7:深地層研究施設での研究開発

(藤田 朝雄先生・経済産業省 資源エネルギー庁 ※旧所属 日本原子力研究開発機構)

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/backend-radioactive-waste-disposal-engineering

<その他、参考となる教材>

・原子力人材育成事業(*) #03「放射性廃棄物処分工学」

講義1、2:(大江 俊昭先生 ※旧所属 東海大学工学部原子力工学科)

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/backend-radioactive-waste-disposal-engineering

・原子力人材育成事業(*) #03「放射性廃棄物処分工学」

講義4:放射性廃棄物処分工学3(鈴木 覚先生・原子力発電環境整備機構)

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/backend-radioactive-waste-disposal-engineering

・原子力人材育成事業(*) オープン教材の活用による原子力教育の受講機会拡大と質的向上

講義1:高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップについて

(兵藤 英明先生・原子力発電環境環境整備機構)

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/nucl-eng-open-ed

質疑

- 学生などからの質問・関心事項一覧

添付2-3 JAEA幌延実習事前質問一覧

グループディスカッション

・渡辺先生の指導の下、本実習に係る議論を行った。

詳細は、議論用資料:添付2-4を参照。 議論における学生作成資料:添付2-5-1,2-5-2及び2-5-3

オープンバッジの発行

オープンバッジの発行に際しては、参加者全員に修了証を発行した。

アンケート結果

- 学生の意見の例

- 見学施設、職員の方のご説明はとても素晴らしかったですが、宿泊施設がもう少し改善頂ければ幸いです。

- 相部屋になる場合、事前に告知をしていただきたかったです。

- 幌延の産業の解説を受けながら奥地へ向かい一旦降りたが、遠くから来る方にとって楽しめるひと時であり、良かったと思った。

- 今回は英語しか分からない人がおり、日本語だけでの説明や話し合いが多々あったので、情報保障の観点からも、改善すべきだと感じました。

- 坑道に入るなど貴重な経験をすることができて良かった。140m坑道以外ではどのような実験を行っているのか、さらに詳しく知りたかった

- 道北地域では風力発電が盛んに行われていた。自然豊かなこの地域でのエネルギー事情についても学びたいです。 海外の地層処分事情は日本と異なる場合があることを学びました。チャンスがあれば、海外の核燃料サイクル・処分場について学びたいです。

- 非常に有益な研修だった。 今回受けた研修内容が実際に私たちの生活にどのくらい貢献しているのか、どのように活用されているのかさらに勉強したいと思った。 幌延という地域の特性を知ることができ、非常に満足した。 また、今回参加された方々には各々バックグラウンドが違う方もいたので、多くの視点や考え方を学ぶことができた。 地層処分について正しい知識を得ることができ、現在どこらへんまで研究が進んでいるか、今後の方針について知ることができた。

- 議論を前日から集まってやってるといい内容になったかとも思いました。当日のみは少し時間が足りないように感じました。また、前泊後泊が相部屋であればその連絡もしていただきたかったです。2日目の別分野の研究所紹介はとてもためになりました。全体を通して実習内容は満足してます。

- Most of the lectures were conducted in Japanese, so I didn’t understand much. But it was great experience.

- アンケート結果

添付2-6 JAEA幌延実習アンケート結果

3.(株)東京電力・福島第一原子力発電所、廃炉資料館 並びに日本原子力研究開発機構・廃炉環境国際共同センター及び楢葉遠隔技術開発センター施設における実習

(福島県大熊町、双葉町及び楢葉町)

東京電力・福島第一原子力発電所における廃炉作業に関する知見を深め、原子力エネルギー産業の将来について考える機会を設けるため、福島第一原子力発電所、廃炉資料館並びに廃炉環境国際共同センター及び、楢葉遠隔技術開発センター施設(福島県大熊町、富岡町、楢葉町)を見学する。同施設の専門家による廃炉作業及び関連研究開発について、講義を受講し、現場職員などと意見交換を行う。

案内資料については添付3-1 2024年度福島見学会案内を参照。

なお、開催費用については(株)東双みらいテクノロジーによる一部負担。

日時

2024年8月25日(日)~8月27日(火)

開催場所

- 廃炉資料館

https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/decommissioning_ac/

- 福島第一原子力発電所

- 大熊分析・研究センターhttps://fukushima.jaea.go.jp/okuma/

- 廃炉環境国際共同センター(CLADS)

https://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2017/2017-j.html

- 楢葉遠隔技術開発センター(NARREC)

https://naraha.jaea.go.jp/

- TPT福島テクニカルセンター

参加者

学生17名

添付3-2 2024年福島見学会参加者名簿

指導・引率:東双みらいテクノロジー・日本原子力研究開発機構職員他多数、北大教員1名

内容

- 日程詳細は添付3-1を参照。

事前学習資料

1) 「福島第一廃炉の現状」(東京電力HP)

2)#02「廃炉工学」

▶︎ 講義 3:廃炉工学Ⅰ -廃止措置の概念と課題-(柳原敏)

▶︎ 講義 5:廃炉工学 廃止措置のプロジェクト管理(柳原敏)

▶︎ 講義 9:廃炉工学概論III -「ふげん」の廃止措置の事例-(井口幸弘)

▶︎ 講義 11:廃炉工学Ⅱ 廃止措置における知識マネジメント(井口幸弘)

質疑

- 学生などからの質問・関心事項一覧

添付3-3 福島見学会事前質問一覧

オープンバッジの発行

- オープンバッジ(合格証)取得にかかる課題:添付3-4 2024年度福島見学会オープンバッジ課題

- 同課題にかかる合格者のレポートの例:添付3-5-1, 3-5-2, 3-5-3

- 同課題採点結果:添付3-6

アンケート結果

学生の意見の例

- 田中先生とのディスカッションやマニュピレーターの操作、1F付近のテラスまで行くといった体験の印象が強かった。時間管理は難しいと思うが、貴重な体験ができるプログラムがあると価値ある実習ができたと感じやすいと思う。

- 専門用語など多くでてきて理解しずらいところがあったのですが、原子力や放射線などについての知識を深めることができました。また、職員のお話を聞かせていただいて、以前よりもこの分野での仕事に興味を持ちました。 大学の方々がたくさん質問しているのをみて、私も知識を深め、自分の考えをもち、職員の方々に意見を主張したり、質問できるようになりたいと思いました。 今回の施設見学の専門的内容は、完璧に理解はできなかったものの強く印象に残りました。 この3日間は、私にとってとても貴重な体験になりました。

- あと2日あっても足りないくらい内容の濃さでした。多種多様な大学の学生さん、医学部の方や博士課程の方も参加していたことに驚きました。今後もこういった活動は勧めるべきですし、伝える責任も原子力を学んでいる以上は絶対になくてはならない存在であるなと感じることが出来たため、私の方でも早めに絵本の販売を出来るよう善処して参ります。 3日目のCLADSの説明をもう少しゆっくり行なって貰いたかった点、東電パワーテクノロジーももう少し詳しく見てみたかったです。 また今回の開催に際し、ANEC事務局様、中島先生、田中先生並びに他の協力企業様に御礼申し上げます。

- 普段は入る事ができない施設や第一原子力発電所を見学、体験する事ができてとても貴重な経験になり、これからの人生においての選択の1つとすることができました。ありがとうございました。

- 見学時間や質問時間をもう少し増やしてくださると良かったです。少し、駆け足で見学したところがあるので、、

- 普段は話せないような方々と議論でき、どんな質問にも答えていただけて、満足度の高い研修でした、ありがとうございました。 勝手に、原子力に関する知識を少しは有している方向けの見学会と認識していたのですが、色んな分野の方がいて、1Fを伝えていく上で効果的だと感じました。つきましては、今後も色んな分野から参加ができるよう、情報発信を頑張っていただきたいと思いました。

- 廃炉作業関連施設を見学することで、廃炉について理解が深まった。1日目の田中氏の講演の中で科学的説明を繰り返して住民の人に理解してもらうことが大切とあり、今一度人に伝えるというっことについて考えることができた。伝えられる人の気持ちを考慮し、言葉を慎重に選ぶことが大切だということを見学を通して感じた。また、宿泊した富岡町について少し調べてから見学をしておけばよかったと思った。

- 専門外の領域が多い分、事前の勉強にはかなり気を使ったが、それでも難しく感じる部分は多々あった。一方で、全体と個別の試みを体系的に理解し、また実際に廃止措置に携わっている方々がどのように考え、見通しを持ち、他業界との関わりも含めて真摯に取り組んでいることを、その現場で体感することができ、有意義だった。周辺学問を含めて、もう少しこうした取り組みの裾野が広がるような方向性も期待したい。

- 名札のアイデアはとても良かったです

- 西日本の人間なので福島がどうなっているのか、今どのようなことが進んでいるのかが体感としていまいちよくわかっていなかったのですが、実際に現場の様子を見ることによって、廃止措置の現状とこれからの展望についての考えを深めることができました。このような機会があって本当によかったです。ありがとうございました。

- 自分の意見や考えを持って見学に望み、第一線で活躍する社会人や参加学生と議論することで課題に対する理解が深まるので事前学習や見学の中で自分はどう思ったのかを大切にすると見学がより良いものになると思います。

- 事故の概要や復興の現状を改めて調べてから今回の見学会に臨んだが、自分の目で視るほど大切なものはないと感じた。様々な分野で多くの人が福島の復興のために尽力されていることを身を以って実感したし、復興はまだまだ道半ばでありながらも、決して不可能ではないのだと改めて感じた。 各々で行っていた部分はあったが、初日に参加者同士の自己紹介や交流ができればよかったと思った。また、時間的な制約もあり致し方ないと思うが、3日目のJAEA関係施設の見学はバタバタしてしまったため、もう少しゆっくり見学できたら良かったと感じた。 3日間にわたって大変貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。

- 詳細は以下。

- ANECによるアンケート結果

添付3-7 2024年度福島見学会アンケート結果

- ANECによるアンケート結果

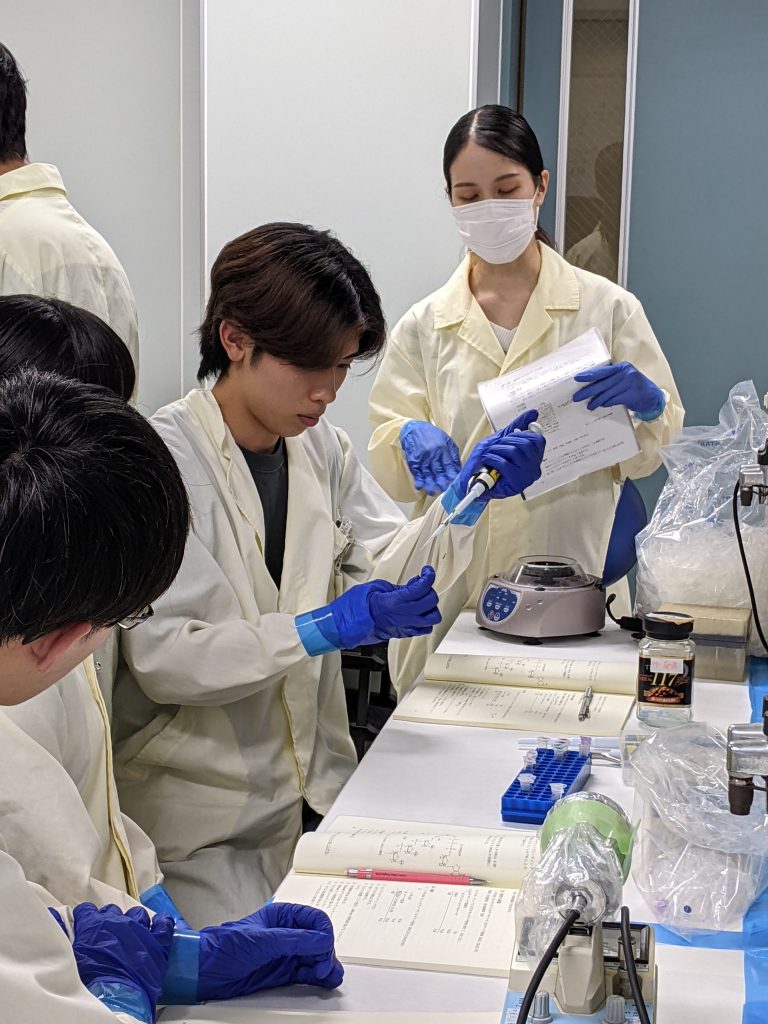

4.静岡大学及び中部電力(株)浜岡原子力発電所における放射化学実験実習

(静岡県静岡市及び浜岡市)

本実習では、放射能・放射線の基礎的知識を、実習を通じて習得する。密封RIの実習では、放射線の種類・エネルギー等の違いによって、検出器の種類が異なること、被ばく線量は線源からの距離に反比例すること、放射線測定器の原理を知るとともにエネルギースペクトルを測定し、核種を解読するとともに、放射能量を測定する。非密封RIの実習では、被ばく、汚染、廃棄、保管方法などの安全な取り扱い方及び管理方法を習得する。特に、大線量照射装置を用いた線量評価手法である化学線量計の測定手法について習得する。密封RIの実習では、放射線の種類・エネルギー等の違いによって、検出器の種類が異なること、被ばく線量は線源からの距離に反比例すること、放射線測定器の原理を知るとともにエネルギースペクトルを測定し、核種を解読するとともに、放射能量を測定する。非密封RIの実習では、同位体希釈分析法による分析・評価手法について習得するとともに、低エネルギーβ線を放出するトリチウムの取扱方法および測定手法を被ばく、汚染、廃棄、保管方法などの安全な取り扱い方及び管理方法を習得する。

実験実習案内については添付4-1-1 2024年度前期静大及び浜岡原発実習案内及び4-1-2 2024年度後期静大及び浜岡原発実習案内を参照。

日時

第1回 2024年9月3日(火)~9月7日(土)

第2回 2024年12月24日(火)~12月28日(土)

開催場所

静岡大学

https://www.shizuoka.ac.jp/

中部電力浜岡原子力発電所

https://www.chuden.co.jp/energy/nuclear/hamaoka/

参加者

- 前期24名、後期23名

- 詳細

添付4-2-1 2024年度前期静大及び浜岡原発実習参加者名簿

添付4-2-2 2024年度後期静大及び浜岡原発実習参加者名簿 - 指導・引率:静岡大学教員6名、中部電力(株)浜岡原子力発電所多数、北海道大学教員1名

内容

1) 静岡大学における実習

・サーベイメータの使い方

・DNAの32Pラベル化

・比例計数管を用いたトリチウム測定

・フリッケ鉄線量計による測定

・Ge半導体検出器の取扱

・GM計数装置の取扱と放射線計測

・同位体希釈分析によるCaの定量

2) 浜岡原子力発電所における実習

・放出放射能管理実習

気体廃棄物処理設備性能管理・気体廃棄物処理設備見学

・放射線管理測定実習

管理区域内表面汚染密度測定評価・管理区域内空気中汚染物質濃度測定評価

・運転訓練シミュレータを用いた原子炉の運転

原子炉臨界の実習・原子炉の安全性の確認

・環境放射能測定実習

波高分析装置をつかった放射能分析実習・モニタリングカーを用いた環境放射能測定実習

- 詳細日程については添付4-1-1及び4-1-2を参照。

事前学習資料

テキスト「第2版 放射線計測と安全取扱」

オンライン資料

放射化学概論

- 放射性壊変と放射能(近田拓未)

- 放射平衡と天然放射性核種(近田拓未)

- RIの化学分析への利用(大矢恭久)

- トレーサーとしての化学的利用(大矢恭久)

- 核反応[1]-核反応とは(矢永誠人)

- 核反応[2]-RIの製造と分析への応用(矢永誠人)

- 核分裂反応と放射性核種の取扱(矢永誠人)

- ホットアトム化学(近田拓未)

- 放射線化学(大矢恭久)

オープンバッジの発行

オープンバッジ(合格証)については、レポートを提出し、単位を取得したもの全員について、発行した。

アンケート結果

学生の意見の例

- 宿泊の1日目に実習をして、2日目の負担を減らしたいと思った。

- どれも素晴らしかったが、欲を言うなら原子力館をもっと見てみたかった

- すでに知識として持っていた測定法や管理の仕方を体験できさらに理解することができました。ただ課題考察の内容がほとんど実験内で説明されてしまい、自分で考察するところが少なく感じました。

- レポートの内容が各実験で統一されておらず、時間の都合もあるとは思うが、記録に使った用紙とグラフをほぼそのまま提出ではせっかくの実習内容が薄れてしまうのではないかと感じた。しっかりとレポートを書くことにより深めることができるのではないかと思う。

- 普段立ち入ることの出来ない管理区域に入り、業務の体験をするという非常に貴重な体験ができ、大変面白かったです。

- 普段入れないところに入れたり、貴重な体験が出来て良かったです。

- I like this training, and I think it is very meaningful.

- 5日目に3つの実験をやったが、4日目に3つの実験をした方が良いと思った

- Very useful.

- 今回自分は、留学生と同じグループだったため、日本語と英語が混在した説明であった。 先生によっては、英語で説明することができる人もいたが、スムーズな説明が難しい場面もあった。結果的に実験の時間が長くなったりする時があったため、留学生への対応をもう少し改善していただけると助かると思います。 また、日本語で説明してもらえるグループと、英語だけの説明のグループとでは、理解に差が出るかもしれないなと感じました。 全体的な感想としては、どの実習もとても学びのある実習であったと感じでます。特に浜岡原発に入るという経験は非常に貴重な経験であるため、参加してよかったとです。

- 最終日は2コマでお願いします…

- 普段できない体験ができて楽しかった。

5.日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 NSRRにおける研究炉炉物理実験

(茨城県東海村)

本実習では、原子炉安全性研究炉(NSRR)を用いて臨界近接実験、正ペリオド法及び落下法による制御棒校正の方法を学ぶとともに、実際に制御棒などを操作して原子炉の運転を体験することで、実習を通じて、原子炉物理の理論を理解することを目的とする。

実習案内資料については添付5-1 2024年度JAEA・NSRR実習案内を参照。

日時

2024年10月17日(木)~10月18日(金)

開催場所

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 NSRR原子炉施設

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4

https://drrta.jaea.go.jp/2/23.htm

参加者

- 学生6名、社会人2名

添付5-2 2024年度JAEA・NSRR実習参加者名簿 - 指導・引率:JAEA多数、北海道大学教員1名

内容

- 実習内容:

実習は座学と実験実習からなり、2 日間程度をかけて以下の 5 項目を学ぶ。

(1) NSRRについて(座学と見学)

(2) 臨界近接(座学と実習)

(3) 制御棒校正(座学と実習)

(4) 原子炉の運転(座学と実習) - 詳細日程については添付5-1を参照。

事前学習資料

- 事前学習オンラインコンテンツ

研究炉炉物理実習

▶︎ 研究炉炉物理実習(求惟子)

オープンバッジの発行

- オープンバッジ(合格証)取得にかかる課題:添付5-3 2024年度JAEA・NSRR実習オープンバッジ課題

- 同課題にかかる合格者のレポートの例:添付5-4

- 同課題採点結果:添付5-5

アンケート結果

学生の意見・感想の例

- 事前の案内が書かれたWordファイルのうち、動特性方程式の解説動画等、一部のリンクが違う動画に設定されていると見受けられる部分があった

- 制御棒を実際に操作できるのは貴重な経験でとても面白かった。 実習中に使うエクセルについて、事計測値を入力するだけで計算、グラフ記入してくれるようなフォーマットがあればよかったと思った。

- 学生だけでなく様々なキャリアを待つ方がいて、原子力や仕事、なぜこの分野に興味を持ったのかなど話を聞くことができ、非常によかった。

- 勉強になっただけでなく、非常に貴重な経験をさせていただき、有意義な二日間でした。ありがとうございました!

- アンケート結果

添付5-6 2024年度JAEA・NSRR実習アンケート結果

6.(株)北海道電力・泊原子力発電所における実習

北海道電力(株)・泊原子力発電所を見学し、原子力発電所の構造、機能について学ぶ。

見学会案内資料については添付6-1-1 2024年度北電・泊原子力発電所見学会案内、6-1-2 2024年度北電・泊原子力発電所見学会案内(英訳)を参照。

なお、開催費用はすべて(株)北海道電力・会社負担。

日時

2024年11月22日(金)(事前講義)

2024年11月23日(土)

開催場所

(株)北海道電力 泊原子力発電所

https://www.hepco.co.jp/energy/atomic/atomic.html

参加者

学生19名

添付6-2 2024年度北電・泊原子力発電所見学会参加者名簿

引率:北大教員2名

内容

- とまりん館にて、原子力発電所の概要について、概念的に学ぶ。

- 屋外において、自然災害などに対する防災体制に係る防潮堤等を見学する。

- 屋内設備においては、制御設備、発電設備、更に原子炉設備、燃料取扱い設備がある管理区域に入るとともに、原子炉格納容器内に入域する。

- シミュレータ設備に実際に触れ、原子炉の運転を体験する。

- 日程詳細は添付6-1-1, 6-1-2を参照。

事前学習資料

学生は、事前に下記オンライン学習資料を視聴及び事前講義を受講し、以下の事前質問を提出した。

添付6-3 2024年度北電・泊原子力発電所見学会・事前質問集

事前講義

・講義名:「北海道電力と原子力発電」

講師:北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子力企画グループ 大崎達朗氏

・講義名:「泊発電所 シミュレータ訓練」

講師:北海道電力株式会社 泊発電所発電室 竹谷氏

#01「原子炉工学」

オープンバッジの発行

オープンバッジの発行に際しては、参加者全員に修了証を発行した。

アンケート結果

学生の意見の例

- 1日であるからこそ軽く興味がある程度の人でも参加しやすいところもあると思うので今回の形式でもよいと思いました。 短い時間でしたが原子力発電所を知る貴重な経験ができました。 ありがとうございました。

- シミュレータが難しすぎて飽きてしまいました。

- 少人数グループに分けて、シミュレーターを全員が使用できるようにして欲しい

- 可能でしたら格納容器の下部の方まで見学してみたかったです。 しかし、本来なら絶対に入れないような場所まで見学できとてもありがたかったです。 ありがとうございました。

- 原子力発電所のあらゆるところを見学して、原発に関して全くの無知な私にもわかるような丁寧で詳しい説明をしていただいて、知識の幅が広がりました。本当になかなかない体験だったと思うので、参加できてよかったです。

- 大変有意義な体験をさせてもらいました。特に訓練施設の体験は非常に興味深いものでした。原子力関係は特に内部施設を見学する機会もなく、人生初めての経験でした。 昔からとまりん館には行きたいと思っていましたが、それも叶って非常に良かったです。 原子力の安全性が極めて向上していることも大変理解できました。 またこのような機会を提供していただいたanecの皆様には大変感謝しております。ありがとうございます。

- My first time experience and because in Japanese I have to use translation during the tour but overall it was well organized

- If it possible to provide the interpreter for foreigner like me would be very good, because I don’t speak Japanese so I could not follow all the explanation.

- 大変有意義な見学となりました。ありがとうございました

- ANECによるアンケート結果

添付6-4 2024年度北電・泊原子力発電所見学会アンケート結果

7.日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 核データ工学実験「重イオン核融合反応実験―超重元素の合成方法を学ぶ―」

(茨城県東海村及び那珂市)

自然界に存在する最も重い元素はウラン(U、原子番号92番)である。これより重い元素は、原子核反応を使って人工的に合成されてきた。日本では、理研が中心とするグループが新元素113の合成に成功し、アジアで初めての元素の命名権を獲得、元素名「ニホニウム」を与えた。これまで人類は、118 番元素までの合成に成功している。

原子炉の中では原子核が中性子を吸収してできるある種の原子核がβ-崩壊することで、一つ重い原子番号の元素が作られる。ウランから始まり、この過程を繰り返すことでフェルミウム(Fm,100 番元素)までの元素が原子炉の中で生成される。一方、ニホニウムなどはどのように作られるのか。

フェルミウムより重い原子核は、“重イオン核融合反応“で生成される。加速された原子核を、標的原子核にぶつけ、合体させる反応である。ニホニウムの場合、亜鉛原子核(Zn、原子番号30)を加速し、ビスマス(Bi,原子番号83)にぶつけることで、30+83=113 番元素が作られた。世界では、118 番を超える元素を作るべく、世界各国が競争している。

本実習では、この重イオン核融合反応に関する基礎と実験方法を学ぶ。このため、タンデム加速器からの重イオンビームを標的に照射し、自然界にない原子核を合成する。実験では、生成した原子核をビームから分離する方法、および生成した原子核の核種の同定方法について学ぶ。

実習を通じて「原子核の基礎」「検出器の動作と放射線計測技術」「データの解析方法」等を学ぶことにより、原子力技術者の育成はもとより、将来の科学者の先駆け的な育成を目指すことを目的とする。

実験実習案内資料

添付7-1 2024年度JAEAタンデム実習案内

日時

2025年2月17日(月)~2月21日(金)

開催場所

JAEA・原子力科学研究所・タンデム加速器施設

https://ttandem.jaea.go.jp/

NSRR及び安全研究実験施設

https://nsrr.jaea.go.jp/

J-PARC

https://j-parc.jp/c/

量子科学技術研究開発機構・那珂研究所

https://www.qst.go.jp/

参加者

- 学生6名

添付7-2 2024年度JAEAタンデム実習参加者名簿 - 指導・引率:日本原子力研究機構、J-PARC、量子科学技術研究開発機構職員多数、北海道大学教員1名

内容

- 実習内容:実習は座学と実験実習からなり、4日間程度をかけて以下の4項目を学ぶ。

- 重イオン核融合反応の原理と超重元素の世界(座学)

- 加速器の原理とビームの輸送(座学と実習)

- 生成原子核を運動学的に分離する(座学と実習)

- 放射線計測による生成原子核の同定方法(座学と実習)

最終日に、本実習にかかる総合的な討論として、ディスカッションを行う。

- 詳細日程については添付6-1を参照。

- 講義資料

1.講義名:「超重元素と重イオン核融合反応」

講師:JAEA 先端基礎研究センター 研究フェロー 西尾 勝久氏

詳細は、添付7-3-1, 7-3-2参照。

2.講義名:「反跳生成核分離装置を用いた実験」

講師:JAEA 先端基礎研究センター 研究フェロー 西尾 勝久氏

詳細は、添付7-3-3, 7-3-4参照。

3.講義名:「α崩壊と生成核種の同定」

講師:JAEA 先端基礎研究センター Riccardo Orlandi氏

詳細は、添付7-3-5, 7-3-6参照。

4.講義名:「蒸発残留核断面積の導出」

講師:JAEA 先端基礎研究センター 廣瀬 健太郎氏

詳細は、添付7-3-7, 7-3-8参照。

5.講義名:「データ収集の仕方」

講師:JAEA 先端基礎研究センター 牧井 宏之氏

詳細は、添付7-3-9, 7-3-10参照。

事前学習資料

・オンライン資料

オープンバッジの発行(後日実施予定)

- オープンバッジ(合格証)取得にかかる課題:添付7-4 2024年度JAEAタンデム実習オープンバッジ課題

- 同課題にかかる合格者のレポートの例:添付7-5-1, 7-5-2

- 同課題採点結果:添付7-6

アンケート結果

学生の意見・感想の例

後日追記

アンケート結果

添付7-7 2024年度JAEAタンデム実習アンケート結果

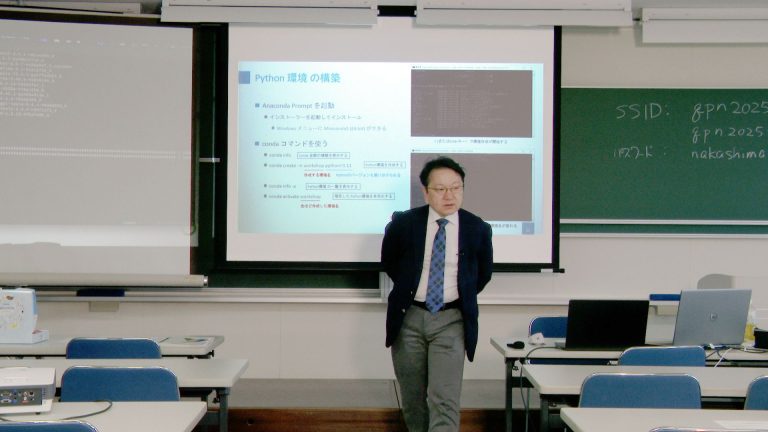

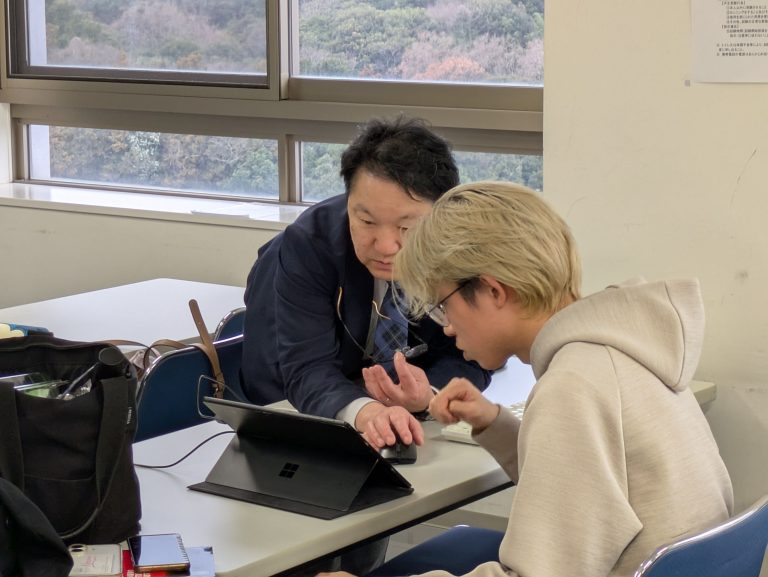

8.「未来の技術者必修! 生成AI活用とプログラム開発の基礎を1.5日で完全習得」ワークショップ

(福岡県福岡市)

多くの分野、特に原子力分野でのデジタルトランスフォーメーション(DX)が停滞しているのには、さまざまな理由があります。その中でも、デジタル技術に精通した人材の不足は、早急に解決が求められる課題です。特に、大学や大学院といった高等教育機関におけるデジタルリテラシーやデジタルスキルの教育の不足は、深刻な問題といえるでしょう。

教育・研究分野においても、デジタル技術の重要性は高まっていますが、AIなどの最新技術に関する指導体制にはまだ課題が残っています。このため、伝統的なカリキュラムが依然として主流となり、学生が最先端の技術に触れる機会が限られているのが現状です。学生が多様な知識を身につけるためには、デジタル技術の導入をさらに推進することが今後の教育において重要な課題です。

大学や大学院での学びを通じて、デジタル技術への関心を高め、実践的なスキルを養う機会が増えることで、学生の潜在力を引き出せるでしょう。また、社会に出た後もデジタル技術を活用して効率的に成果を上げる力が求められるため、こうした基礎スキルをしっかりと習得することが若い世代にとってますます重要になっています。単にリテラシーを高めるだけでなく、アイデアを形にする「実装力」を育むことも欠かせません。

講師は生成AIの可能性と応用に関して取り組んできました。特にChatGPTの発表後、その動向には特に注目しています。また、講師が所属する企業では、毎年4~7月に新入社員向けに「デジタル技術実習」を実施していますが、2023年度より従来のPythonプログラミングからプロンプトエンジニアリングによる生成AI活用に内容をシフトしました。その結果、学習スピードとスキル向上度合が向上し、未経験者でも短期間に実用的なアプリ開発ができるようになりました。

今回のワークショップでは、講師がこれまでに蓄積したノウハウを1.5日のカリキュラムに圧縮し、そのエッセンスを伝えます。なぜ生成AIが「ゲームチェンジャー」となりえるのか、技術の変遷といった歴史的な背景と今後の技術発展に関する予測について解説し、その中でどのように自らのスキルセットとマインドセットを高めていくべきかについて、講義とハンズオンを通じて学べる内容としています。

実習案内資料については添付8-1 「未来の技術者必修! 生成AI活用とプログラム開発の基礎を1.5日で完全習得」ワークショップ案内を参照。

日時

2025年3月3日(月)~3月4日(火)

開催場所

九州大学・伊都キャンパス ウエスト2号館7階701号室

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito/

講師

株式会社原子力エンジニアリング

解析サービス本部解析技術グループ

主幹技師長, 博士(工学)

巽 雅洋氏

株式会社原子力エンジニアリング

関西電力グループ

阿部 能将氏

参加者

- 学生9名

- 詳細は添付8-2 「未来の技術者必修! 生成AI活用とプログラム開発の基礎を1.5日で完全習得」ワークショップ参加者名簿参照。

- 引率:九州大学、北海道大学教員各1名

内容

- 実施内容

- イントロダクション

- 生成AIの衝撃 (2025年版)

- プロンプトエンジニアリング(2025年版)

- 機械学習イントロ&環境構築 (2025年版)

- 生成AIと実践するアプリ開発 (実装編)

- 生成AIと実践するアプリ開発 (デバッグ編)

- まとめ・ふりかえり

- 詳細日程については添付8-1を参照。

事前学習資料

オープンバッジの発行

後日追記

アンケート結果

学生の意見・感想の例

後日追記

アンケート結果

添付8-3 「未来の技術者必修! 生成AI活用とプログラム開発の基礎を1.5日で完全習得」ワークショップアンケート結果

9.集中講義「Radioactive Waste Management」

令和6年7月29日から8月1日に、北海道大学サマーインスティチュートと連携し、集中講義「Radioactive Waste Management」を開催した。

添付9-1 集中講義「Radioactive Waste Management」スケジュール

日時

2024年7月29日(月)~8月1日(木)

参加者

- 学生7名、教員4名

- 詳細

添付9-2 集中講義「Radioactive Waste Management」参加者名簿

10.講演関係

- 7月23日、東京工業大学(当時)において行われた「原子力オープンキャンパス」に参加した。

- 9月5日、第72回日本工学教育学会にて、「オープン教材の活用による原子力リカレント教育」と題して講演2件を行った。

- 9月11日、原子力学会秋の大会・教育委員会・企画セッションにてカリキュラムグループの活動に関する講演を行った。

- 9月15日、令和6年度日本科学教育学会にて、北大拠点の活動に関する講演を行った。

- 11月30日、ラドネット創立20周年記念研究会にて、北大拠点の活動に関する講演を行った。

- 12月10日、原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラム2024において、「北大拠点におけるオープン教材を活用した原子力教育の展開」と題して講演を行った。

- 論文「オープン教材を活用した原子力工学分野におけるリカレント教育プログラムの展開、小崎完、渡邊直子、中島宏、小林和也、重田勝介、工学教育、73–1、50(2025)」を刊行した。